可溯源的非遗技艺正品渠道——正禾云品(全网同名)

为您推荐以下精彩内容

【1】顾景洲为何改名顾景舟?

顾景舟原名顾景洲,宜兴市档案馆藏1932年《丁蜀镇户籍册》载:“顾景洲,民国元年生,紫砂业户”。1945年《工商登记簿》首次出现“顾景舟”署名,确认改名发生于1932-1945年间。

现存最早“景舟”刻款见于1943年《洋桶壶》,1955年参与合作社后,官方文件统一用『顾景舟』 “『洲』字滞于沙渚,『舟』具破浪之势,与抟砂搏泥之艺更契”。故更名为景舟。

1944年《申报》报道其作品首用新名,1964年轻工业部规范定名。

【2】配套紫砂茶具的“头”指什么?

紫砂茶具配套中的“头”指整套器具的件数总和,对应不同数量的壶、杯、碟等器物组合。具体分类如下:

三件头

组成:1壶 + 2杯

特点:基础组合,兼顾实用与便携性。

五件头

组成:1壶 + 2杯 + 2碟

特点:增加茶碟,适配礼仪性茶事场景。

六件头

组成:1壶 + 4杯 + 1盘

特点:配套茶盘,适用多人品茗场景。

九件头

组成:1壶 + 4杯 + 4碟

特点:强调器物的对称性与仪式感。

十三件头

组成:1壶 + 6杯 + 6碟

特点:大型宴会或收藏级配置,体现传统茶文化完整性。

▲1959年作顾景舟制松鼠葡萄十头套组茶具

配套的紫砂茶具,有一个原则:茶杯数量少,茶壶容量小;茶杯数量多,茶容量大。茶壶容量必须超过配套茶杯总容量。

“头”的划分反映传统茶道对器具协同性的重视,例如清代宫廷茶具设计中,壶与杯的容量需严格匹配,确保茶汤浓度一致。

【3】壶型是什么时候开始由大变小的?

紫砂壶由大变小的转折发生在明万历年间,核心推动者是制壶大家时大彬。受文人陈继儒等影响,他将壶容量从500毫升以上缩减至200-300毫升,确立了“壶小则香聚”的品饮理念,明末惠孟臣进一步创制60-80毫升微型壶。

清初后,小品壶成为文人定制主流,标志着紫砂器从实用器向艺术品的转型。

【4】存世的大彬壶为何不多?

存世大彬壶稀少主要有三方面原因:

一是时大彬本人对作品要求严苛,不满意的作品当场砸毁,文献记载其毁弃率高达80%-90%;

二是其首创的"打身筒"成型工艺复杂,尤其小壶薄胎技术难度大,成品率极低;

三是明代紫砂壶烧制温度较低(约1100℃),胎质较疏松,历经400余年保存困难。

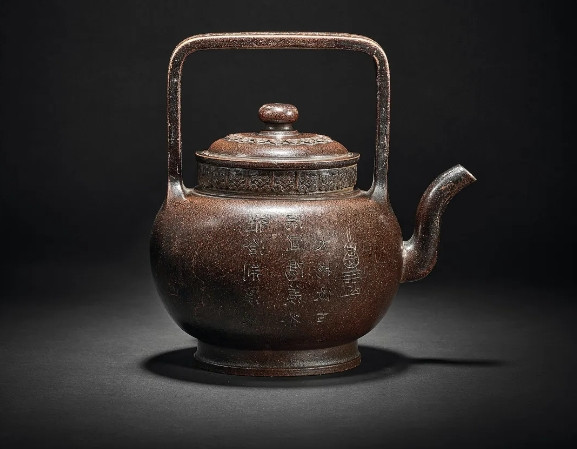

▲时大彬莲瓣如意提梁壶

【5】明代紫砂含铁量超标但却安全

南京博物院检测时大彬款紫砂残片发现,其Fe₂O₃含量高达11.7%(现代标准≤8%),因明代选矿不筛杂质,这种高铁泥料烧成后呈现独特的"铁锈斑"肌理。

中国陶瓷协会研究报告指出:明代紫砂高温烧制(1160-1220℃)后,铁元素以稳定的赤铁矿形态存在,析出风险极低。

明代紫砂壶的铁含量确实显著高于现代日用陶瓷平均值,但紫砂物理特性(双气孔结构)并不会大幅增加铁元素析出。

【6】康熙朝的特供朱泥

清宫档案记载,康熙54年(1715年)宜兴进贡的36把朱泥壶均添加3%宜兴本地红土,以增强呈色稳定性,该配方民国后失传。

添加的红土需取自太湖沿岸特定黏土层,其矿物质组成可中和朱泥高收缩率,但过度掺入会导致透气性下降。该比例配方仅宫廷档案留存,民国后因矿区变迁无法复现原矿材料,由于配方的神秘性、地域材料的不可复制性,成为紫砂史上独具辨识度的官造体系分支。

【7】失传的"抽砂"工艺

明代周高起《阳羡茗壶系》明确记载抽砂工艺为“取生泥浸水,去其上浮杂砂,取中层细砂炼之”,该技术主要用于提升泥料纯净度与可塑性。

清代文人更追捧天然矿料肌理,抽砂工艺的过度均匀质感被视为“失之匠气”,逐步被调砂工艺替代。

目前仅确认日本藏家奥玄宝旧藏“抽砂汉方壶”为存世孤品,当代未见成功复现该工艺的公开报道。

【8】名家制壶会留下“暗记”吗?

会。

《扬州画舫录》就记载时大彬曾用大拇指在壶把下端按上自己的指纹做记号。

顾景舟也曾在上海制壶也是悄悄留下了自己的印记,在仿制时大彬壶时,成品壶内刻了一个小小的“景”字,粘上一点脂泥盖住。

几十年后,被请到香港中文大学讲课,在陈列室看到了那把被称作“时大彬传世器”的壶,他伸手摸到了当年自己留下的暗记,众人请牙科医生将曲镜伸进去验证为实,引起一片惊叹。仿制时大彬僧帽壶时,除底部楷书刻款外,壶内暗藏“景记”小印,曾被误判为明代原作。

【9】紫砂上袁村出现过哪些制壶名家?

上袁村(今宜兴丁蜀镇紫砂村)是明清以来紫砂壶制作的核心区域,涌现众多制壶大家:陈用卿、惠孟臣、陈鸣远、邵旭茂、邵大亨、邵友泉、邵友廷、黄玉麟、程寿珍、王寅春等大名家生于斯,长于斯,成名于斯。

少年时代的顾景舟,也生活在上袁村。

▲陈鸣远 六方宫灯

该村制壶传统延续至今,形成“上袁系”流派,以技法严谨、器型典雅著称,深刻影响紫砂艺术发展。

【10】陈曼生到底会不会制壶?

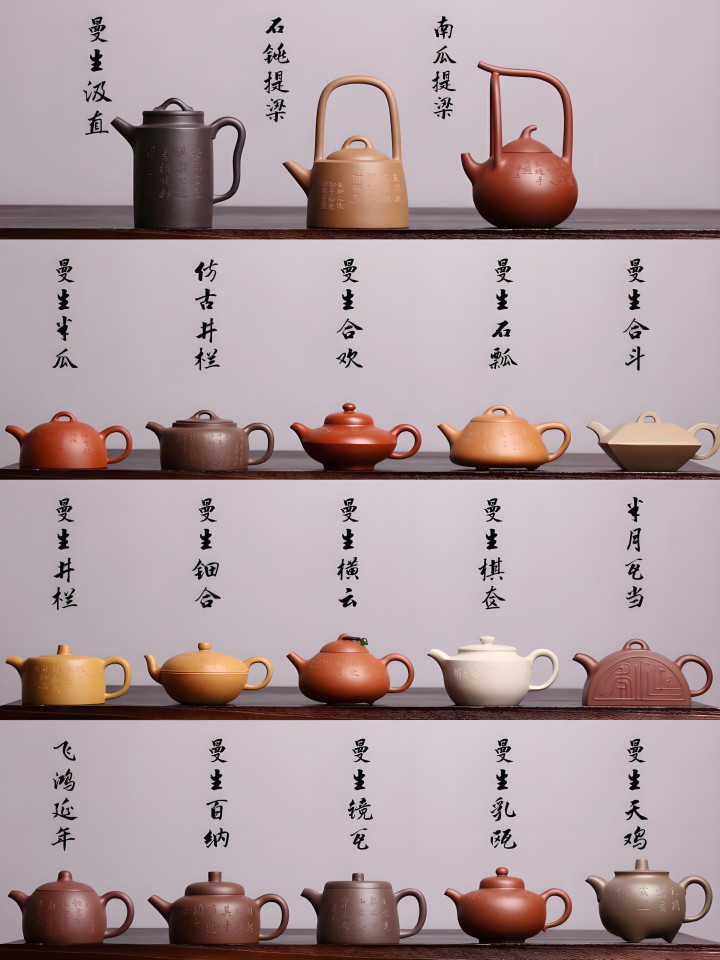

陈曼生和他所作的紫砂壶,被称为“曼生十八式”,尊崇至今。

但其实酷爱紫砂壶的他,实际上是没有制壶工艺的,现存文献及实物证据显示,曼生壶的制作由宜兴陶工杨彭年、杨宝年兄弟完成,陈曼生仅负责壶型设计、铭文创作及篆刻指导。